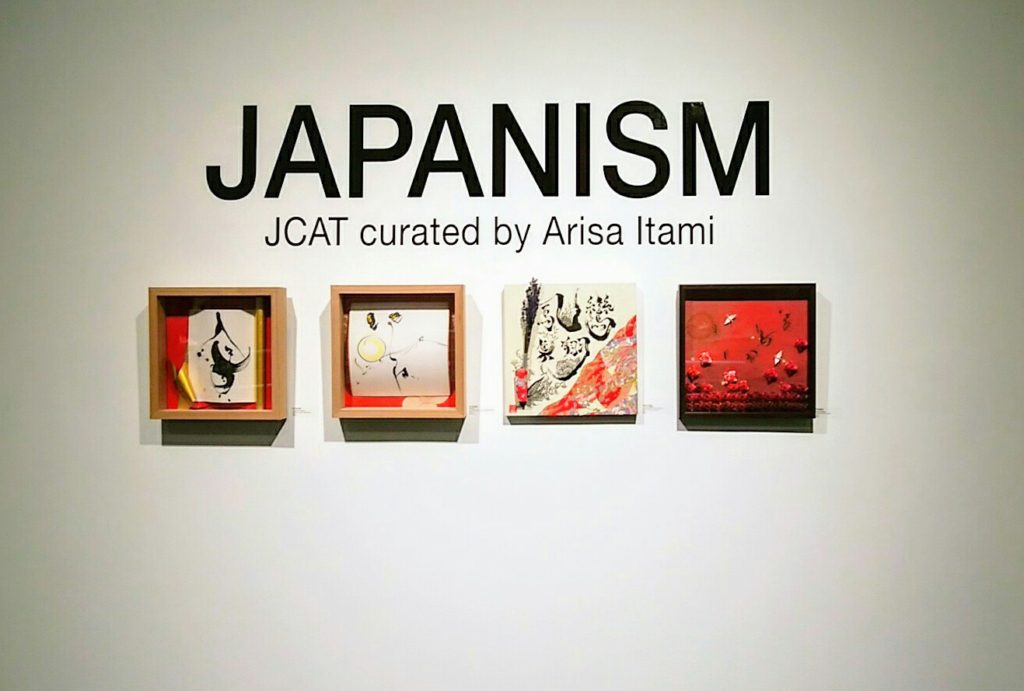

今回の渡米の目的は「JCAT」グループ展「JAPANISM」のレセプション参加でしたが、作品を出品するだけではなく、実際にニューヨークまで行ってみようと思ったのは、

1) アートやエンターテインメントが文化としてどのように根づいているのかを肌で感じたい

2) 日本で、書道をアートとして根づかせるためのヒントを探りたい

3) 私のことを全く知らない人が作品を見た人の感想が知りたい

というのが主な理由でした。

特に、自分の作品は海外でどのように見てもらえるのか?、アートという土壌が豊かなニューヨークで、日本の「書道」はどのように見えるのか?ということに関心がありました。

日本人にとっての「書道」は、授業や習い事としてもありますし、作品を鑑賞する機会もそれなりにありますから、多くの人は何らかの経験値や先入観があります。

特に現代の日本において「作品を鑑賞する」ことは、旅行で泊まった和室で見かける掛け軸や、大きな展覧会で見る作品が、

「すごいものを書いてるんだろうけど、正直何て書いてるか分からない」

「何か似たような作品が多くて良く分からない」

という状況で止まっていて、

「作品として好きかどうか」とか「この作品が欲しい」というところまでも達していない

…という一面があるのも事実。

自分の作品で、日本らしさを残しつつも、その「よく分からない」域を出るために必要なことは何だろう?ということは常に考えていますが、そんなネガティブな要素もふまえた上で、もしかしたら、その「よく分からない」域を出るためのヒントが、先入観のない海外の人に見てもらうことで少し分かるかもしれない…と思ったのです。

今回、ニューヨークに持って行った作品は二つ。

左:黙(Silent)

右:和(Spirit of Harmony)

日本で昔から脈々と受け継がれている「和の精神」、そして禅語の「黙」を書きました。これらの言葉から掛け離れてしまった今の社会状況や、今後ありたい人との関わり方を表現しています。

レセプションにいらしていた方々とお話させていただいて、まず思ったのは、形がどうこうというよりは、

なぜこのような表現をするのに至ったのか?

という理由や、作品に対する思いを知りたい方が多かったこと。

なぜ書道を始めたのか?

どのように習っていたのか?(先生がいたのか、独学なのか)

途中でなぜ書道を辞めたのか?

かなり細かくお話することが多かったです。

作品を見てくださった方々は、

作者がどんな人生を生きてきたのか?

その生き様が作品に表れているのか?

ということを知りたいと思っていて、作者は、生き様が100%作品に表れているかを見られている…というか、試されているような気がしました。

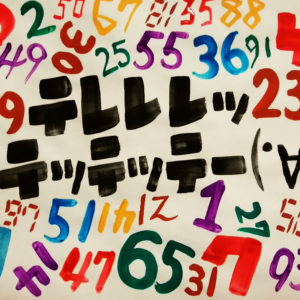

一方で「書道」としての見た目の部分。今回、「黒一色・一文字」の表現で挑んだのですが、まず感じたのは、

どうやら「黒一色・一文字」表現は、誰が書いても似たような表現に見えていたようだ

ということ。

これは、完全に私の技量の問題もあるのですが、他に出展されていた書道のアーティストさんの作品についても、

「これもあなたの作品?」

と何度か聞かれました。私から見ると、書体が全く違うものだったので区別がついている…と思っていたのですが、人によっては、結果同じように見えてしまっているということに「そうかぁ…自分らしさが出せていないのだなぁ…」と痛感しました。

私の表現が、いわゆる古典的な書道から抜け出せていなかった、既視感があった、ということもあるだろうし、もしかしたら、日本の「書道」というジャンルが、そもそも浸透していないということもあるかもしれません。

MoMAの書籍売場にあった主な日本関連の書籍は、水墨画と草間彌生の生涯を描いた絵本で、インクアート関連の書籍は中国のもの。まずは、こういう場所に、日本の書道関連書籍が置かれるようにならなければならないのだろうなぁ…道のりは長し…と思いました。

という落胆もあったのですが、現地の日系の情報紙「週刊NY生活」に、作品が掲載されたのは本当に嬉しかったです!(記事はこちらをご参照)

現地で活躍している方々から、ニューヨークのアートシーンについてもお話を伺うことが出来ましたが、ファッションの流行の移り変わりと同じように、作品のジャンルや展示方法に至るまでトレンドがあり、年単位でめまぐるしく移り変わるのだとか。

私たちが、その流行にあえて寄せていく必要はないと思っていますが、トレンドを知り、市場のニーズに対応する力を身に付けることは必要だろうなぁと思いました。

…と色々考えていたら、技術を磨くことと引き出しを増やすことは当たり前に出来た上で、仕事で必要なのは、

・目まぐるしく変わる市場のトレンドを知ること

・お客さんが何を求めているかを客観的に見ること

・自分も相手も面白がれるようなものを作れるバランス感覚を養うこと

・とは言え、生き様が見えるものでなければならない

…のだなぁと。何を生業にしていても、基本みんな一緒じゃん!

あと、これは万人向けではないかもしれないけど、水に例えると、喉ごし良く飲みやすい「ヴォルヴィック」よりも、喉にちょっとひっかかるけどクセのある「コントレックス」みたいな感じで、万人に好かれるわけではないけど、クセが強くて気になるもの…というのは表現にも必要なのだと痛感しました。

表現は自由なものではあるけれど、単純に好きなことだけをやるのは自己満足で終わってしまう

アートは売り手と買い手がいて成立するものなので、当然、表現するにあたっては謙虚さや客観性も必要

だと思っています。

今までのような「家に気軽に置いてもらえるようなインテリア書」も継続していきますが、ギャラリストやコレクターの目に留まり、日本代表として海外に羽ばたける作品を作って行こう!と誓った、2018年初頭でした。

…と、本当に大満足な3日間でしたが、正直疲れました(笑)今度ニューヨークに行く機会があったら、もうちょっとゆっくり過ごしたいなぁ…。

【ニューヨークひとり旅~ほぼ弾丸旅行記】その1はこちら。