モンスターハンターというゲームをご存じでしょうか?

カプコンから発売されている、雄大な自然の中でモンスターを討伐するアクションゲームシリーズで、オンライン接続することで最大4人のチームを組んでモンスターに立ち向かうこともできる・・・というゲームです。

http://www.capcom.co.jp/game/content/monsterhunter/about

会社員だった頃、社内でモンハンが流行していて、私も、PSPを片手に会社の同僚とチームを組み、お昼休みや仕事の後に度々狩りに出かけていました(狩りに出る=モンハンのゲームをすること)。

ゲームはとても楽しかったのですが、最大の欠点が、そもそも私のゲームスキルが異常に低かったのと、何をどうしたら強くなるのかあまり把握してなかったこと。

音ゲーやリズムゲーは比較的得意なので、感覚的に操作の仕方が分かったりするのですが、RPGやアクションゲームは、地図が覚えられないとか、自分がどこにいるか分からなくなるとか、「あんた、そこから?」というレベルの致命的なセンスの無さでした。でも「なんか楽しそう!」という雰囲気だけで遊んでたのだけど…。

そんな状況だったので、チームで戦う時は、私の戦力はゼロというよりは、足手まといになるためむしろマイナスになるという有様。よって、モンスターが現れた時は、私は基本狩りの場にいることはなく、

「目時さん、隣のフィールドで薬草取ってていいですよ♪」と言われ、

他のメンバーがモンスターの討伐を終えて、

「目時さん、終わったんで肉取りに来てください!」という声を聞くと、有難く報酬の肉の塊をいただく。

その時は「やった!アイテム増えた!」と嬉しい気分になるのですが、それが続くと、やはり少し後ろめたさが出てくるのです。

それも当然。結局は自分の努力ではなく、周囲の人のお膳立てによって引き上げてもらった場所だから。

基礎がない状態で外に放り出されて何も出来ずに立ち尽くし、いきなり上級アイテムをゲットしたところで、自分のレベルが追いついていなければ全く使いこなせない。当たり前ですが、土台が出来ていない状態で上のステージに駆り出されても、本来のゲームを楽しみ尽くすことは出来ないのです。

どうしてモンハンの話をしているのかと言うと、先日のレッスンのある出来事で、「やっぱり自分を成長させるには、基礎を固めて土台をしっかり作るのが大事!」と思った時に、ふと頭を過ぎったからなんですが…。

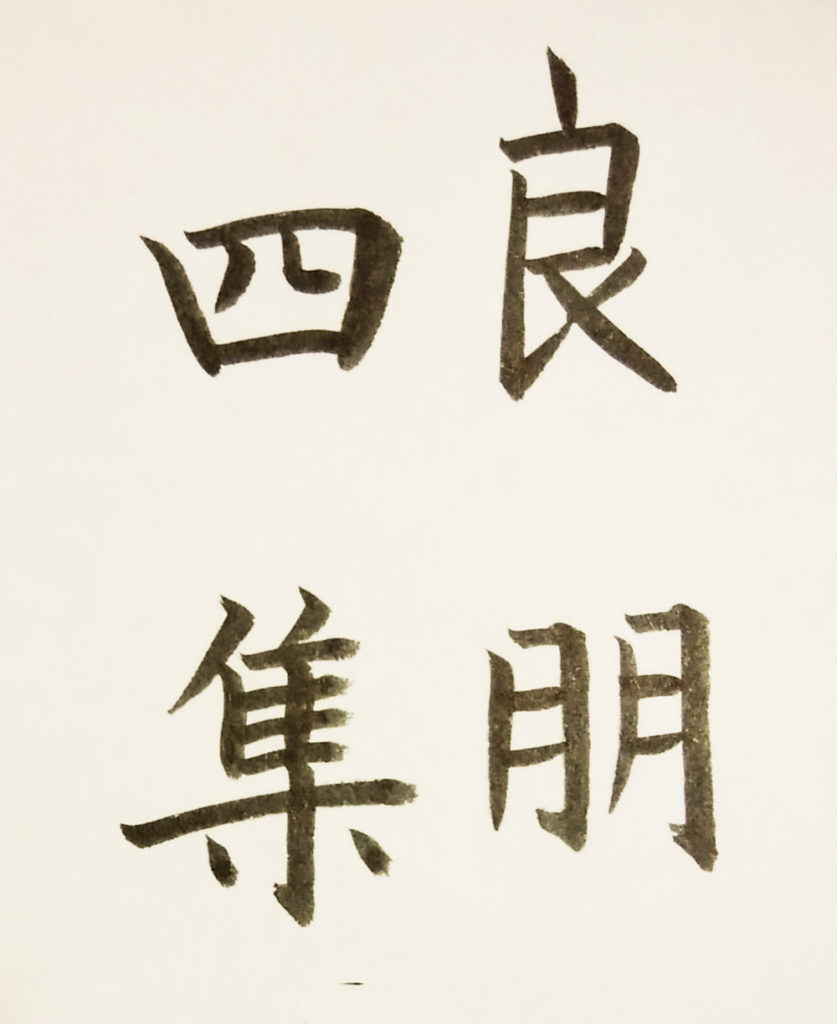

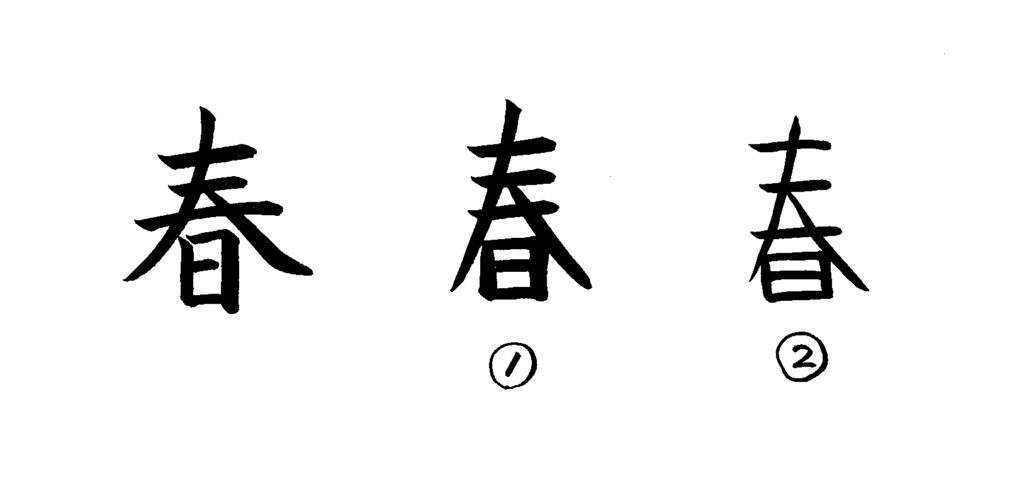

先日のペン字のレッスンで、生徒さんから、

「最初にやった『ショートコース』のテキストをもう一度やってもいいですか?」

という要望がありました。

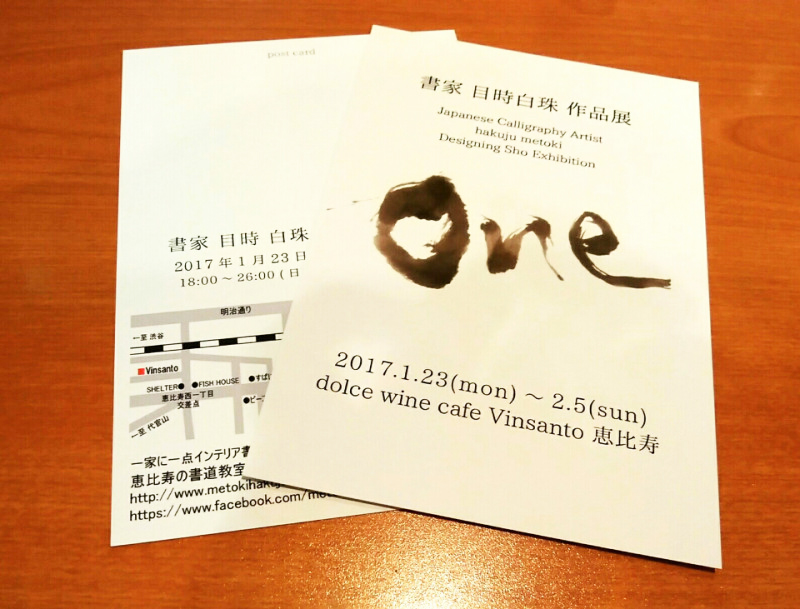

当書道教室のペン字コースは、

体験レッスン(90分)を受けていただいた後に、

↓

漢字・ひらがなの基礎中の基礎を学べるショートコース(60分×全6回)を受講していただき、

↓

その後、基礎に加えて、バランス良い文章の書き方を学ぶ実用コース(60分×月2回)に進むのが通常の流れなのですが、

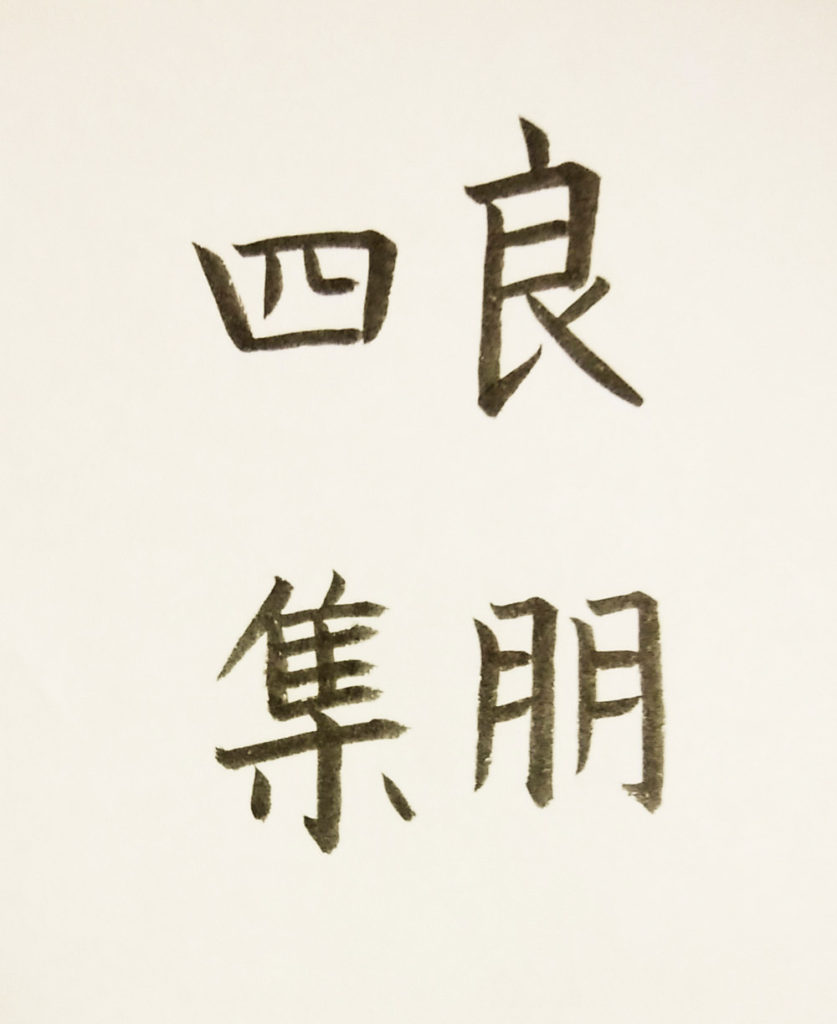

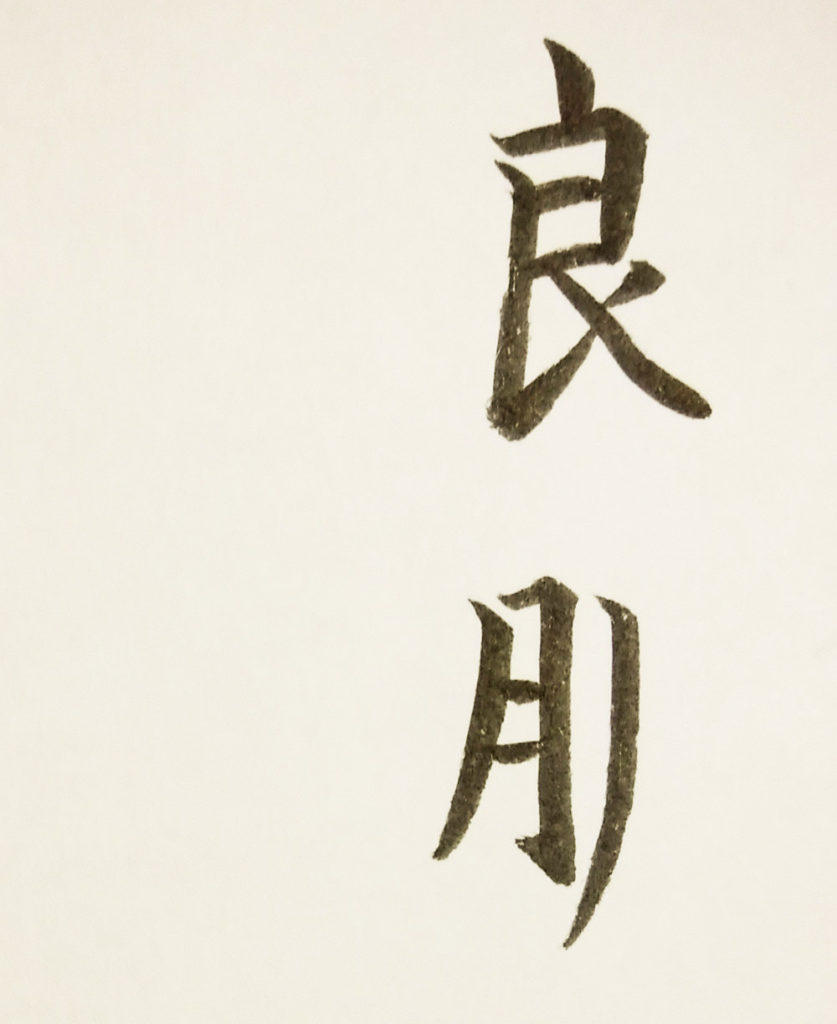

実用コースに入って数ヶ月経っているこの生徒さんは、ひらがなをもう一度徹底的に学びたいということで、一段階前に戻って、再度ショートコースのテキストに取り組むことにしました。

レッスンを継続していくのにあたって、新たな課題が見つかるということは、技術がかなり上がってきている証拠。自分のレベルが上がるに従って「もっとここをこうしたい…」というポイント(=アラ)が見えるようになってきます。

当教室では、基本のカリキュラムは用意していますが、生徒さんそれぞれのスピードで、各自が設定したゴールを目指すことを大事にしています。レッスン内容もその人に合わせてカスタマイズしていることが多いので、誰かと賞や段級を争うこともありませんし、隣の人や周りの人を見て「あの人は上手いけど私は…」などとあせる必要も全くありません。

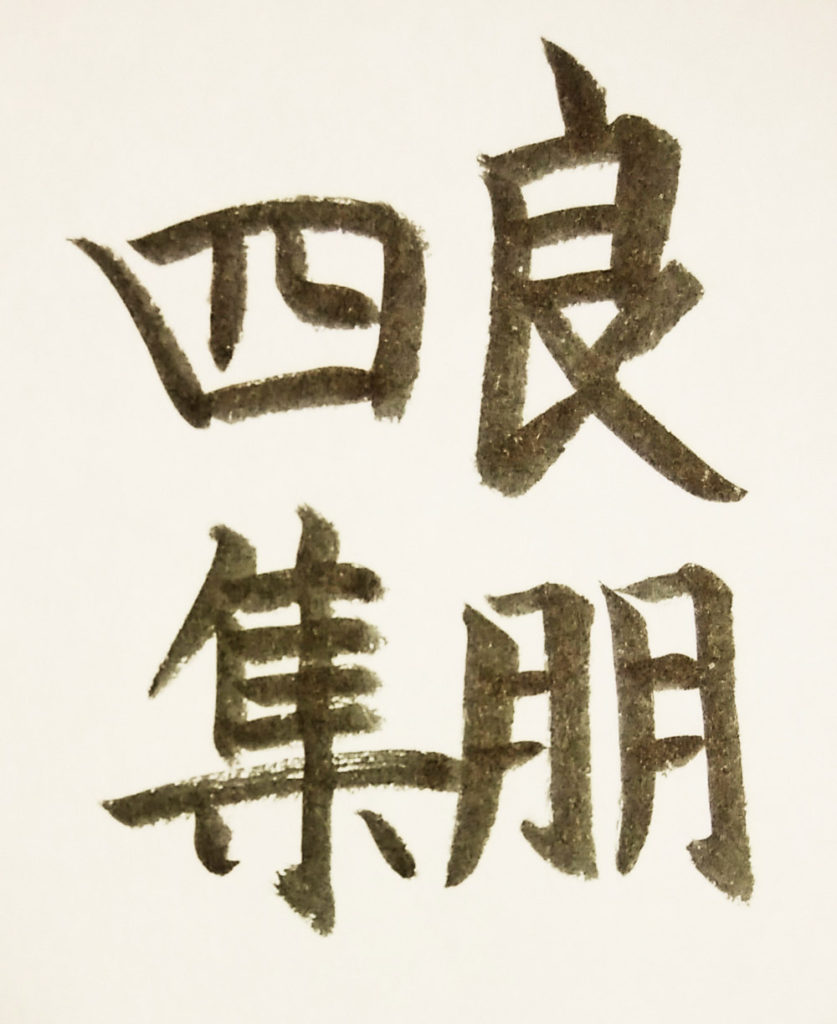

この生徒さんは、モンハンに例えると、充分な装備と実力を身につけてから万全の体制で狩りに出かけたい!ということなので、その体制を整えるまでには多少時間はかかるかもしれませんが、これからの狩りはきっと楽しいものになる(=基礎固めによってレッスンの成果は必ず出る)はずです。

自分を成長させるための基礎固め、土台作りをするためには、

・目標を設定する(「基礎を固めた先に何をしたいか?どうなっていたいか?」を考える)

・正しい基礎を身につける(間違った型をひたすら100回繰り返すよりは、正しい型を10回やった方が身に付く)

・細く長くで構わないから、身につけた基礎を反復練習をする(型を体で覚える)

・基礎が無意識に出来るようになるまで(自転車に無意識で乗れるようになった感覚…になれたらシメたもの)

・基礎を身につけたと思っても、もっと良い方法があるはず!と常に模索する

…ということが大事だなぁと。自分への戒めも十二分に込めて。