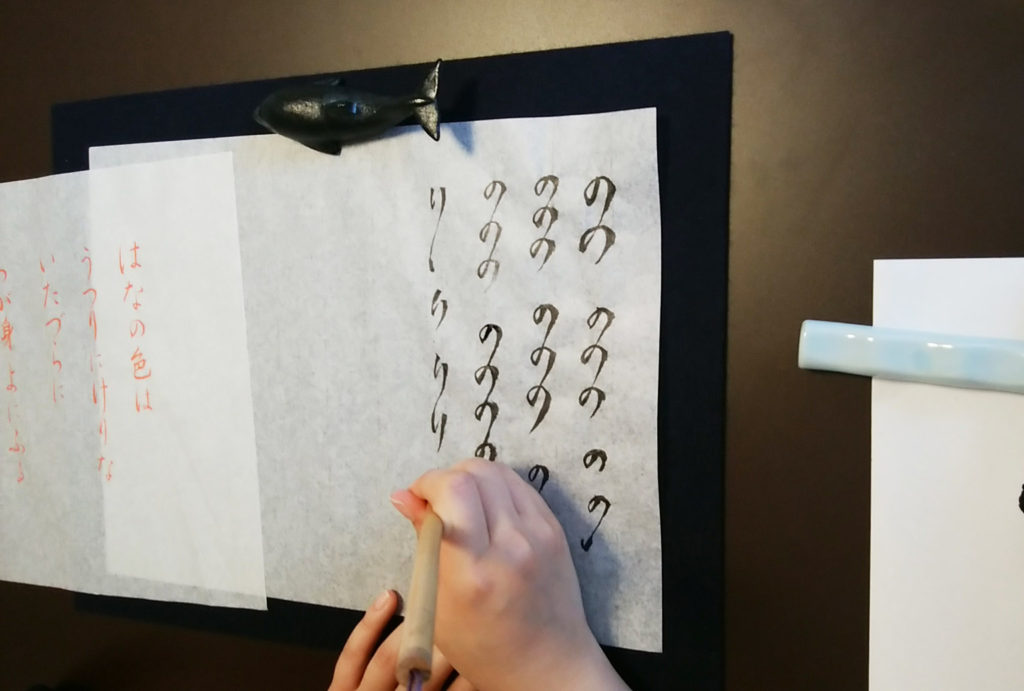

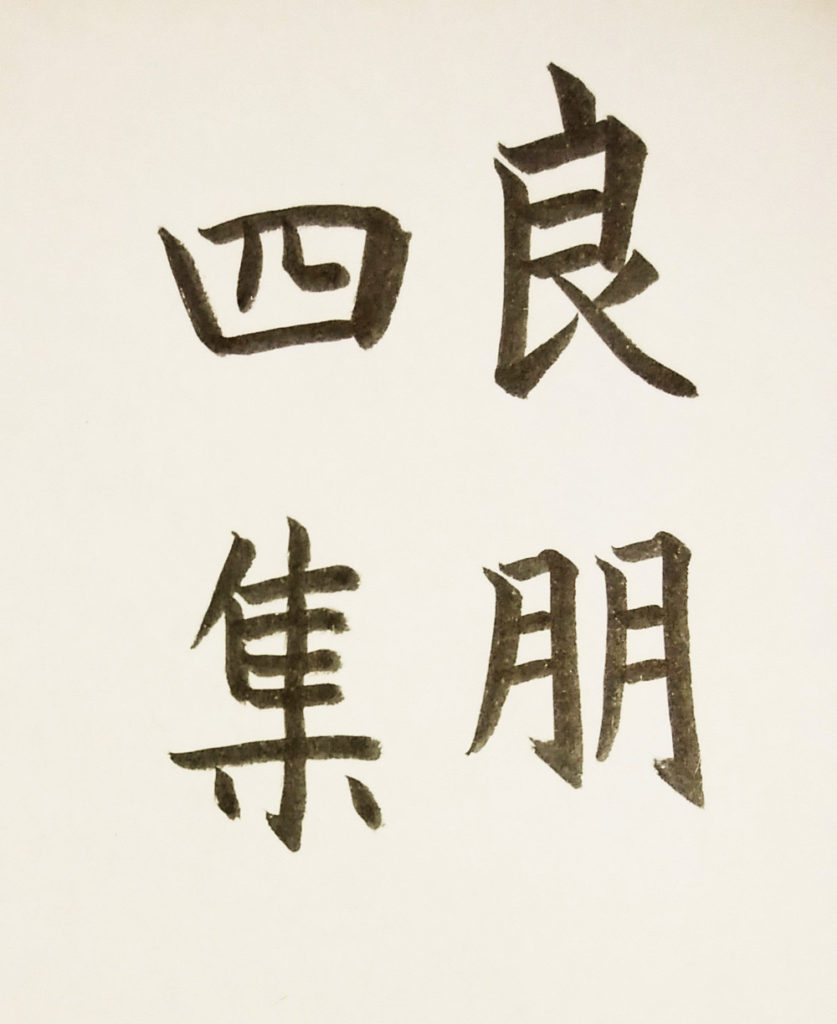

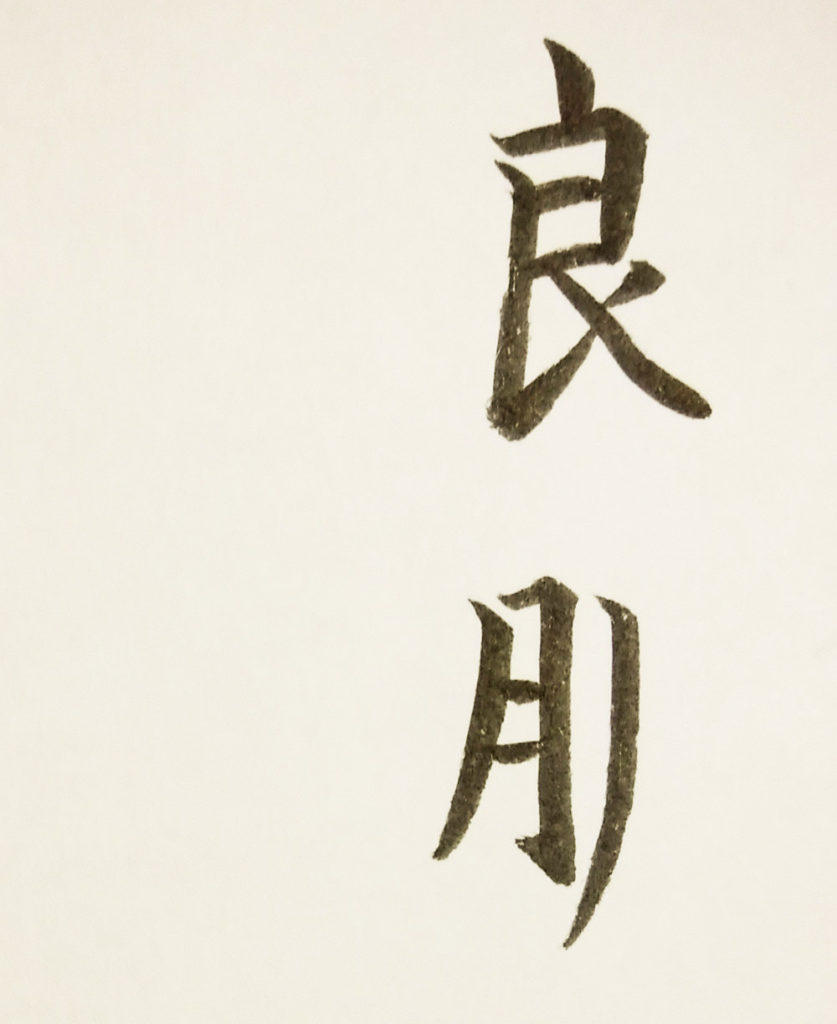

毛筆のレッスンをしていると、同じお手本でも様々な書き方をする生徒さんがいらっしゃいます。

「字は心の表れ」と言われていたり、筆跡鑑定というジャンルが存在しているように、書いた字には、その人本来の性格や、その時々の調子・気分が存分に反映されるもの。

「今、○○な気持ちで書いてませんでした?」と問いかけると、

「あれ?バレました?」

という返事が生徒さんから返ってくるのがほとんど。それだけ、字から読み取れる情報は多く、その時の心理状況や性格的なものも意外と当たっていたりします。

これが「え?先生、占い師なの?」とか言われてしまう所以なのですが、

(占い師疑惑のエピソードは、以前の記事「気持ちが収まると字が収まる」をご覧ください)

今回は、生徒さんが書いた字や、生徒さんとの会話を通じて感じた、心理状況や性格的な特徴を挙げてみました。

自分に集中して字を書くことを通じて、自分の意外な一面が発見出来たり、普段の生活でより意識を向けた方が良いポイントが見えてくるかもしれません。

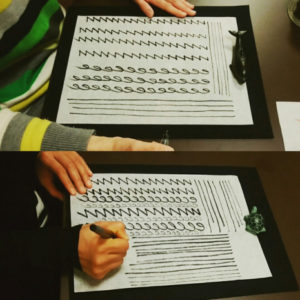

■後半に行くにしたがって、字が小さくなりメリハリがなくなる

スタートダッシュは良いものの、後半失速するタイプ。瞬発力は高いのに力の配分が上手くいかず、早い段階で力を使い切ってしまって、後半どうでもいいや…と思ってしまうことも。息を止めてゆっくり時間をかけすぎて書いている可能性もあります。書く時はリズム感とスピード感を大切に。

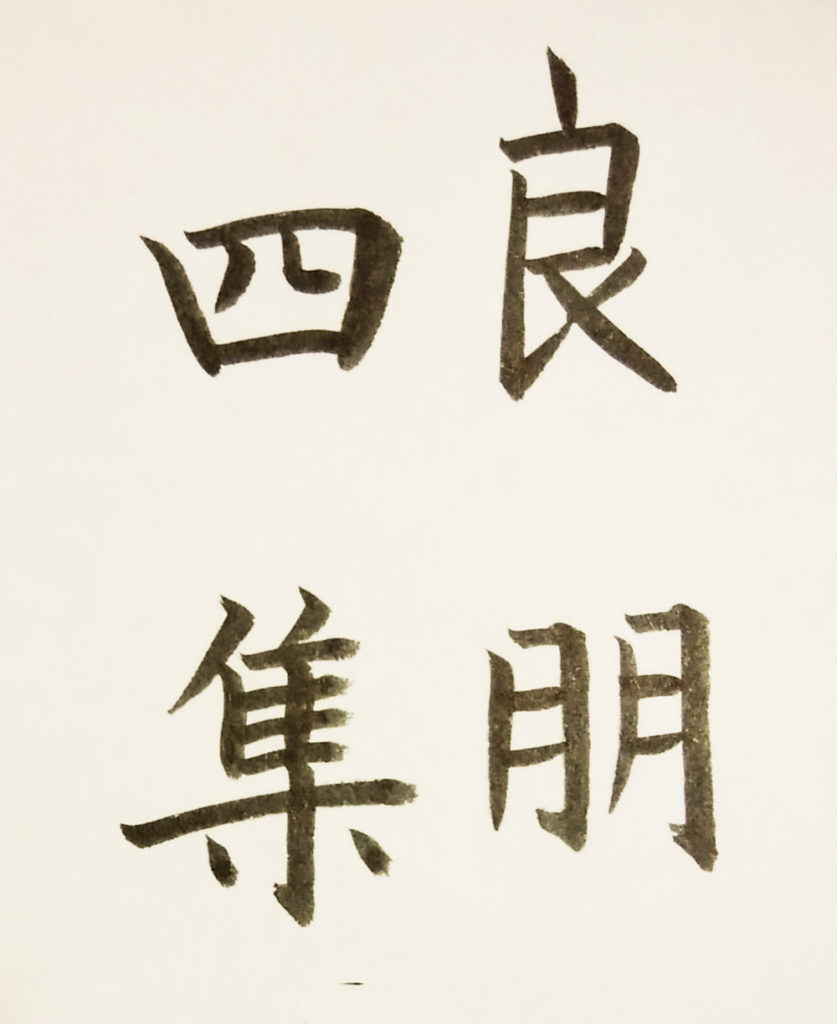

■最初は字が小さめだが、尻上がりに字のバランスが良くなる

スロースターター。エンジンがかかりにくく、調子が出るまでに時間がかかるタイプ。「能ある鷹は爪を隠す」じゃないですが、本来実力はあるのに、すぐに表に出し切れないままでいると、「ねぇねぇ、その爪いつ出すの?」ということになりかねません。

せっかく良い素質があるのですから、起筆(書き始め)も自信を持って思い切り良く、最初かパーン!と自分を表に出して書きましょう。

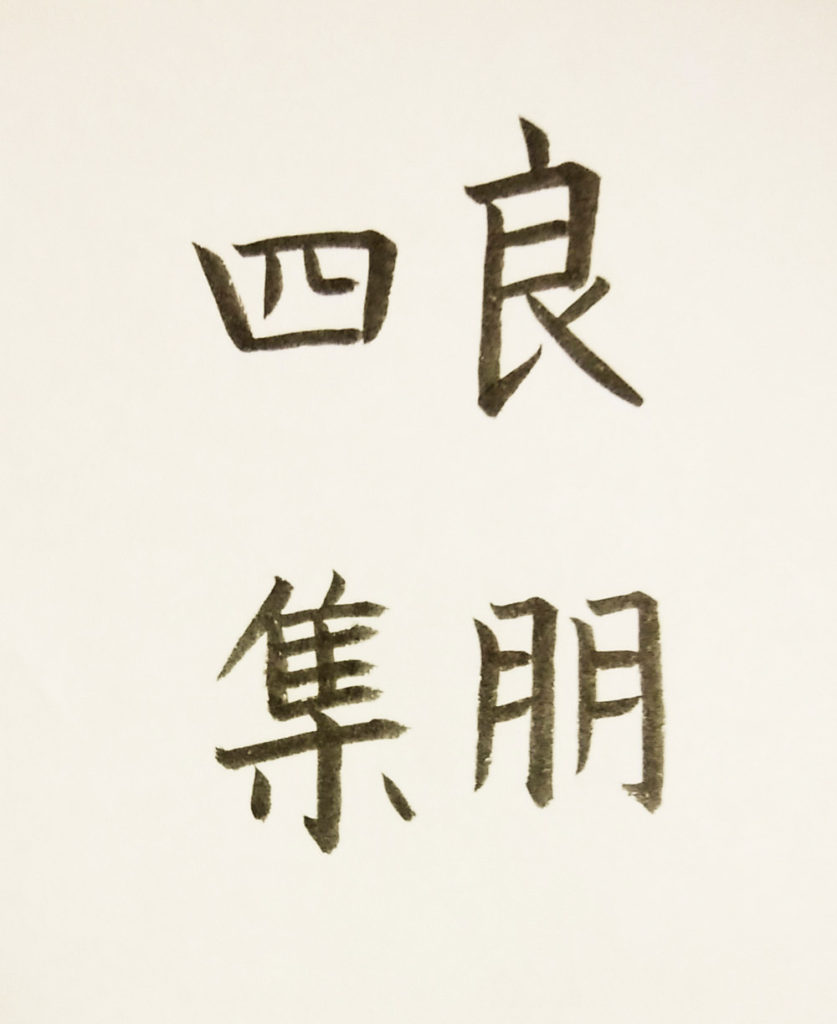

■全体的に字が小さい

慎重な性格の持ち主。または、何らかの理由で気持ちが萎縮していたり、自信をなくしていたり、疲れが出ている時期かもしれません。理性的で自分を抑えるクセがついていて、何かやらかして注意されるくらいなら、目立たずに大人しくしていようか…と思っている可能性も。とめ・はね・はらいも弱くなる傾向もあるので、一画一画書く度に、丹田に力を入れることをより意識しましょう。

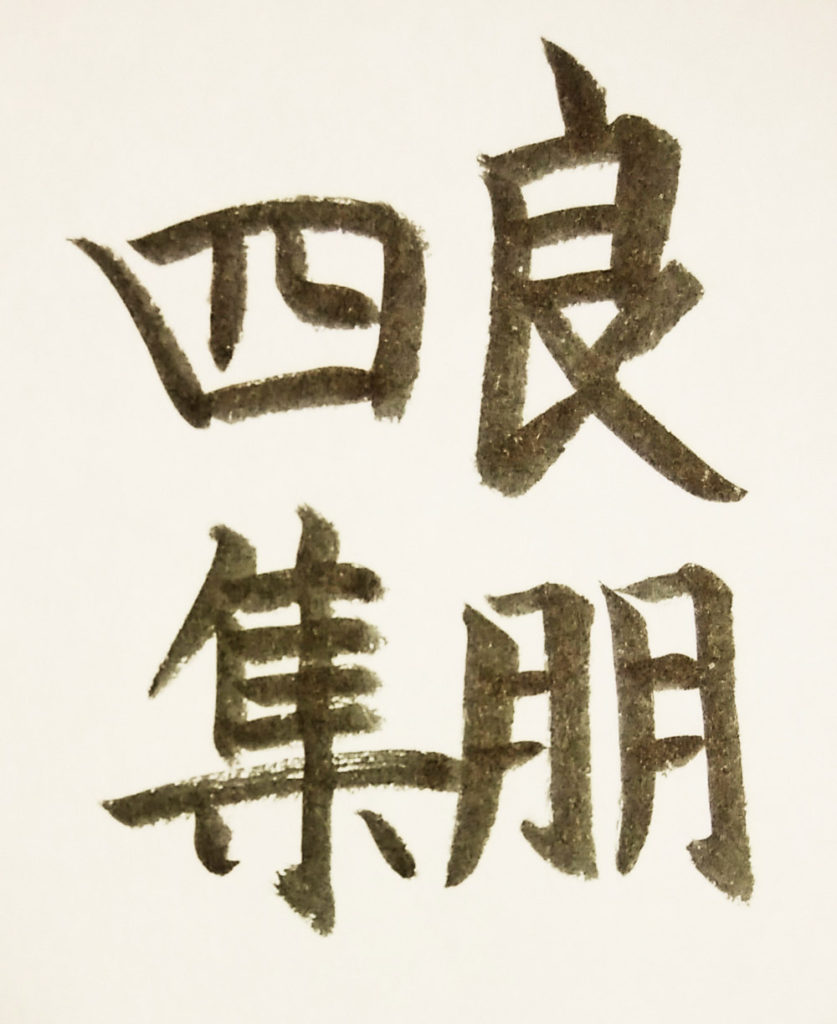

■全体的に字が大きい

チャレンジ精神が旺盛ですが、後先考えない傾向が。思い切りが良いので、線質には勢いがありますが、はねが少々雑になりがちなのもこのタイプ。物事を始める前は、勢いに任せすぎず、周囲の状況を自分なりに少し整理して、一呼吸置いてからゆっくりスタートしましょう。内なるパワーは沢山ある人なので、最初から最後まで長く穏やかな力を出せるように意識しましょう。

■途中で諦めてしまう

完璧主義なところがあります。1ヶ所失敗してしまうと、もうこの結果はダメだと決め付けてしまって、勝負をしない傾向があります。まずは、結果はどうであれ最後まで続けることが大事。フィギュアスケートの選手がジャンプを失敗しても途中で辞めずに最後まで滑るのと一緒です。一度失敗したくらいで投げ出さず、平均値を上げていくことで結果を残すことも考えましょう。

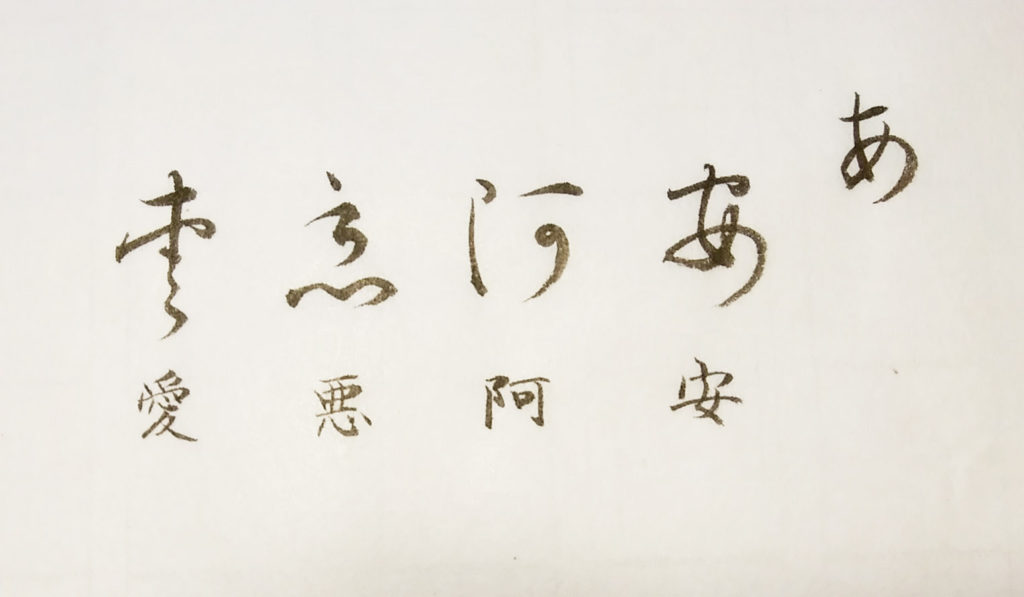

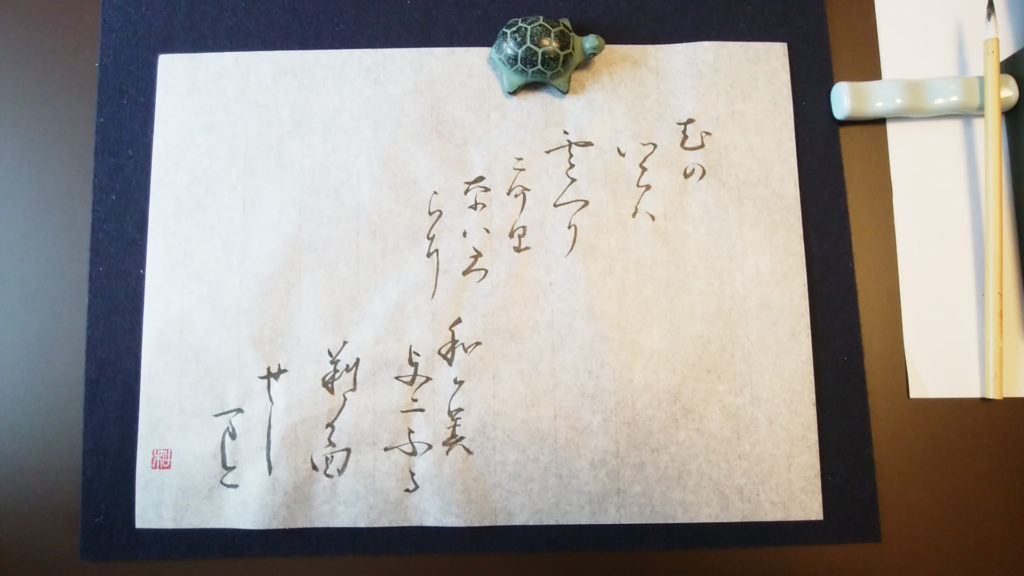

筆には、などの動物の毛が3000本近く使われていると言われています。

書道は、これらの3000本もの毛を総動員して、太さ細さなどをコントロールし、色々なところに気を配りながら書く訳ですから、本当に大変な作業です。字の美しさを保つために、少々の失敗にも動じない心や、最後まで作品を書き続ける持久力などなど…身につけておきたいことは沢山あります。

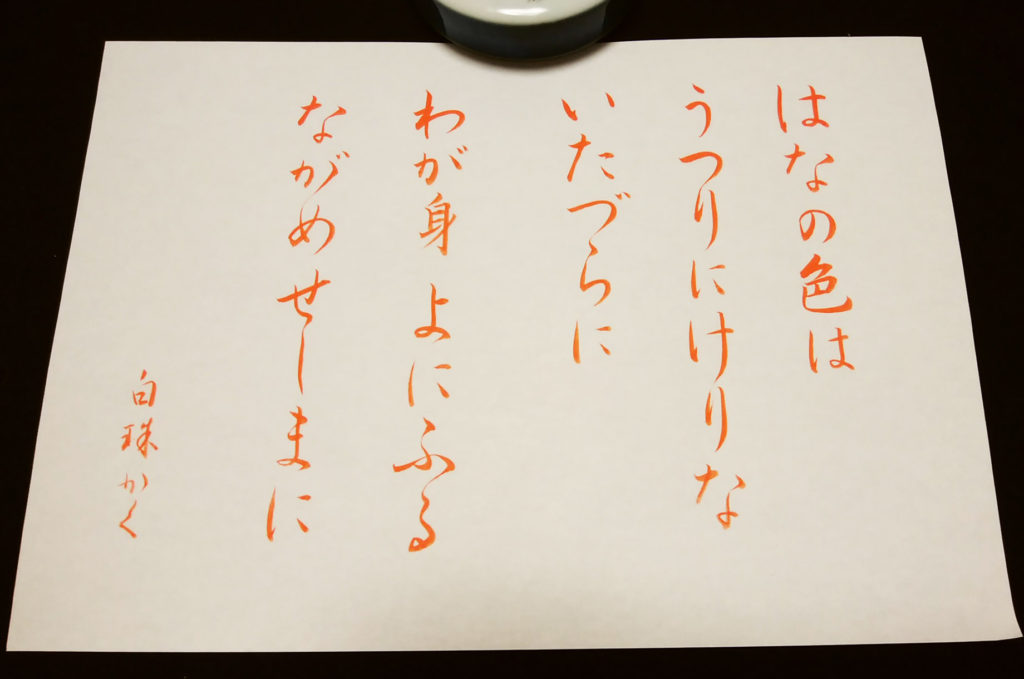

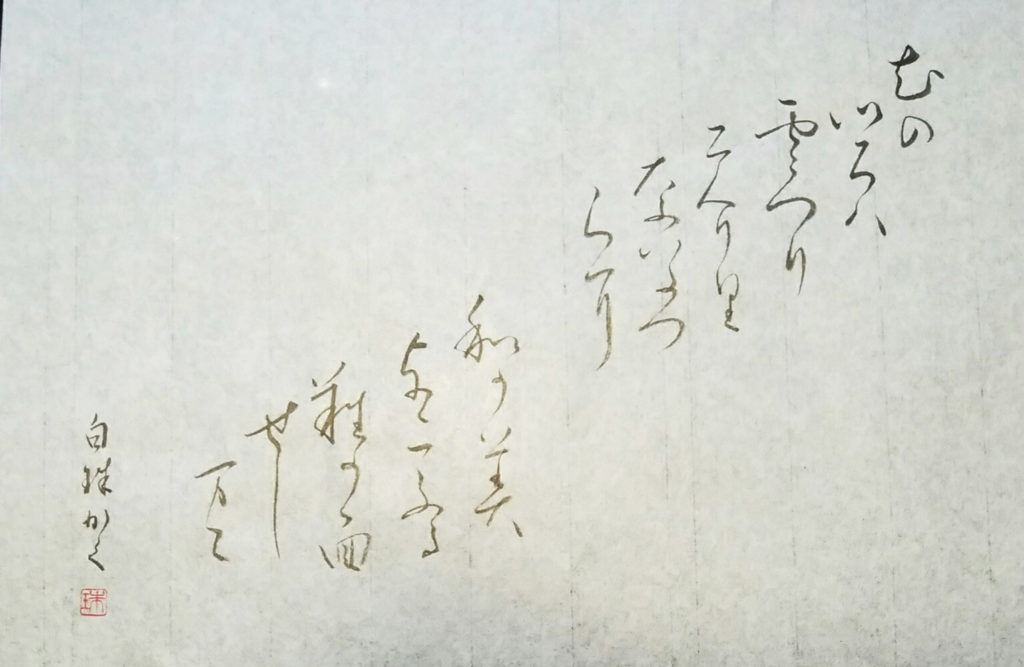

書工房しら珠のレッスンでは、書く前にゆっくりと墨を磨る時間を設けています。これは、自分なりに気持ちを整理し、落ち着いた精神状態で字を書けるようにするため。墨を磨りながら仕事のグチが出てしまうこともありますが(笑)それもベストな状態で書道に取り組むための大切な準備だと考えています。

数年前から話題になっている、マインドフルネスや禅の思想にある「今、ここに集中する」ことで、自分がどんな感情を抱いているか、その心理状態などを観察することができ、ネガティブな感情に気づいて修正することもできます。

自分の感情を見つめることは、普段はつい見逃してしまいがちですが、この繰り返しが、心の安定や自分の本来の力を出すことにも繋がります。

私も、作品制作の時は、途中で「あ゛ーっ、違う!」と放り出したり、書いた字を見て「気持ちが全然入ってない」など良くやらかしているので、大それたことは本当に言えないのですが…。

日常生活において自分の力を100%出し切る訓練、自分の感情をコントロールする訓練には、やはり書道はオススメです。

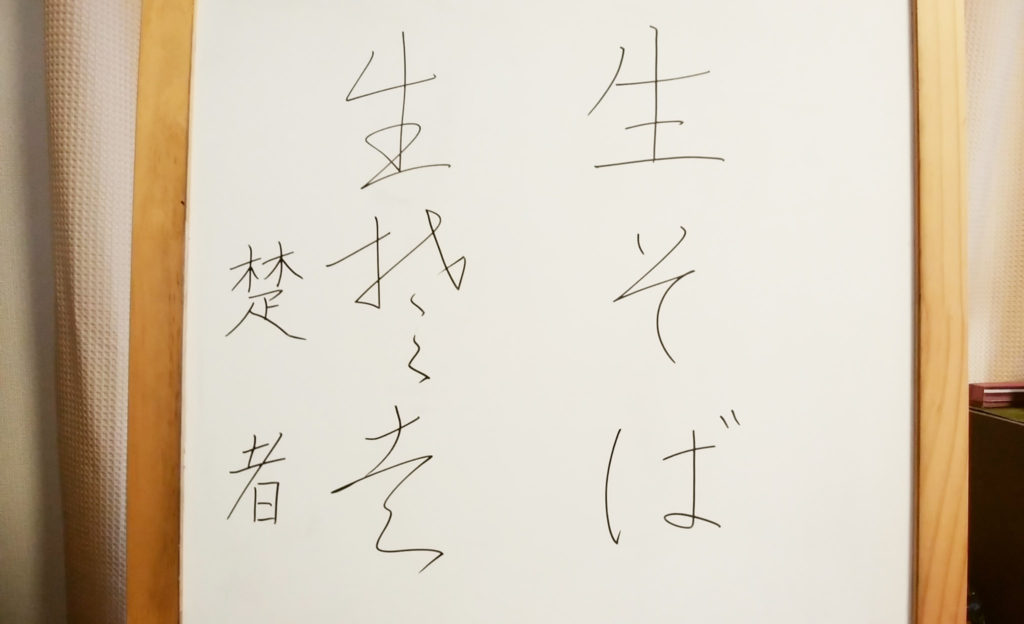

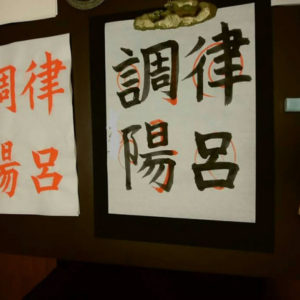

その訓練は、書工房しら珠の「趣味・実用コース」と「趣味・創作コース」で!